第4回 みんなのアート基礎講座を終えて(+撮影の検証結果)

先週の日曜日(7月28日)に今年3回目となる「みんなのアート基礎講座」を開催しました。

その内容は、以前から私が一度やってみたかったピンホールカメラ(箱カメラ)です。

事前に準備をしていたにもかかわらず、当日はいろいろなハプニングが起こり、結果的に参加者の皆さんを満足させることが出来ませんでした。

その一番の要因は、写真がうまく写らなかったことです。

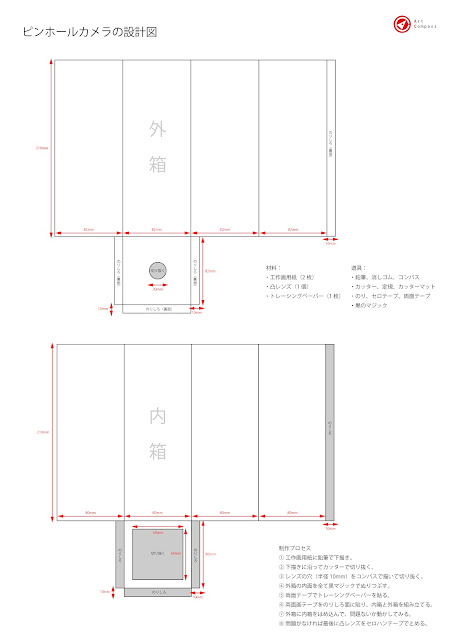

他にも、箱カメラの設計図から展開図を描き起こし、カッターでカットして組み立てるのに想像していたよりも大幅に時間が足りなかったり、箱カメラの内箱と外箱を組み合わせたときに、うまく出し入れが出来なかったり、終了時間を30分以上オーバーしてしまったりと、いろいろとご迷惑をお掛けしました。

後日、参加者の方からポジティブに考えて、改めて写真を写すことの難しさを感じましたといったご意見も頂きましたが、やはり参加した子ども達が笑顔で帰っていく姿が見れないと、何とも言えない気持ちでいっぱいです。

私の勉強不足が招いたことですが、この結果をこのまま放置せず、必ず失敗には原因があります。その原因をキチンと検証して次の回へと繋げていきたいと思います。

参加者の皆さん、酷暑の中ご参加頂き、本当にありがとうございました。

このブログの後半には、検証(8月4日)のプロセスを掲載させていただき、また最後に補足として今回箱カメラで使用した感光紙と現像液のセットやレンズなどの情報(URL)を添付させていただきます。

【概要】

第3回 みんなのアート基礎講座

内容:ピンホールカメラを作ろう!

日時:2024年7月28日(日)13:30~16:50

会場:本郷ふれあいセンター・会議室1

参加者:計16名(子ども:7名+大人:8名+中村)

【タイムスケジュール】

13:30~13:35 ご挨拶と自己紹介

13:35~13:50 ミニレクチャー「カメラの歴史」

13:30~14:00 箱カメラの作り方の説明

14:00~15:40 制作「箱カメラ」

15:40~15:50 休憩

15:50~16:40 撮影@隣接する公園

16:40~16:50 まとめ

親子で協力して設計図から工作画用紙に展開図を描きだしているところです。

箱カメラが完成後、実際に外の景色を覗いてみると、

上下左右反対の風景を見ることが出来ました!

この時は参加者の皆さんから「おぉぉ~」といった驚きの声が!

そして段ボールを三脚代わりに写真撮影へ。

【検証:8月4日(日)】

目的:

前回の基礎講座において、なぜ写真がうまく写せなかったのか?その原因を突き止めること。

方法:

大きく3つの時間帯に分け撮影し、各1回の撮影で条件を変えて2枚ずつ撮影する。

1回目:11:00(34℃) @本郷ふれあいセンターに隣接する公園

公園敷地内の百日紅を被写体に箱カメラをセットする。

1回目の露光時間を5分にセットして行った。

すると全体的に青味のかかった百日紅が空のコントラストでぼんやりとだが映し出すことが出来た。

全体的に青味がかっていると感じたので(露出時間が短い)時間を1分伸ばした6分で検証。

すると、逆にコントラストがよりはっきりして、暗い部分の青味が濃くなって気がした?

なぜ?予想では露出時間を長くしたので、全体的に白っぽくなるはずだったのだが?

そしてもしかしたら細部がよりくっきりとなると予想したのだが。

2回目:14:00(36℃)

14時の撮影は、公園内で場所を変えて撮影を試みる。

1回目の撮影は基準の5分で試してみると・・・

11時の撮影の写真とあまり変わらないと感じた。

もしかしたら被写体のコントラストがハッキリとしていないとあまり映らないのかも!と推察し、2回目はコントラストがハッキリとした撮影場所に変更し7分間で試みることに。

2回目の撮影場所↓

空と大地とアスファルトのコントラスト(明暗の対比)がポイント。

すると、結果は全体的に露出時間が長めだったので白っぽくなったが、その分細部(家の詳細)がハッキリと識別できる写真に仕上がった。

また今まで綿棒で現像液を使っていたが、塗りのムラが気になったので、液を直に垂らして綿棒でそっと広げていく方法にしたところ、ムラなくきれいな写真が出来上がった!

3回目:16:00(34℃)

先週開催した基礎講座の撮影時間はちょうどこの16時前後でした。

昼間と比較してやはり光は弱まっていると感じました。

そこで1回目の撮影は5分ではなく、6分で様子を見ることに。

6分の露出時間を終えたら、レンズに光が入らないように手でふさぎ、

急いで車へと向かいました。

車の中は窓にカーテンをして、暗室のように暗くしています。

そして急いで現像液を付けていきます。

1回目の写真は全体的にぼんやりとしていて少し青味(露出時間が短い)がかっています。

そこで2回目を+2分の8分間で挑戦してみることに。

撮影風景をモノクロ写真で撮影するとこんな感じです。

結果的に2枚目もぼんやりとしていましたが、1枚目とは違い、

微妙な形のコントラストが出ていました。

箱カメラの外箱のサイズの検証

当日は81㎜でしたが、82㎜と83㎜の2つを作成し、どのサイズが適切か?検証。

※You-tubeなどで作成動画を調べると、+1㎜、+2㎜、+3㎜などありました。

コチラは82㎜。スムーズに内箱を出し入れできました。

コチラは83㎜。コチラもスムーズに出し入れできましたが、少しゆるさを感じました。

その分隙間から光が漏れないか?心配です。

結果、82㎜がベスト。もし正確にカットが不安な方は83㎜。

↑82㎜に修正した設計図↑

結論

・今回、時間帯を変え3回撮影を行った。1回目:11時、2回目:14時、3回目:16時。

・結果的に一番うまくいった時間帯は14時で、その露出時間は6~7分がベストと思われる。

・これはあくまでも8月の上旬に限るので、季節(春・夏・秋・冬)によって露出時間は変える必要がある。

・購入した感光紙と現像液のセットの質を鑑みたとき、撮影する被写体はなるべく明暗のコントラスト(モノクロ写真を撮ったときに黒白がハッキリしている)が大きいものを選ぶとよいように思われる。

・感光紙を箱カメラにセットする時と、撮影を終えて現像液を付けるまでは、なるべく外の光にあてないように工夫する。

・現像液を付ける時は、なるべくたっぷりと現像液をつけ、綿棒でやさしく広げる程度だとムラがなくなる。

・別な動画で、感光紙にアイロンの熱(高温)を加えると、現像液なしで画像が浮き出てくるというのがある。(コピーアートペーパーのこと?)コチラは後日実験予定。感光紙は紫外線に反応するが、いろいろな種類が存在するのか?

ではなぜ基礎講座の時に参加者の写真撮影がうまくいかなかったのか?

その原因はいくつか考えられる。

一つは、夕方の撮影時間はどんなにうまくいっても光量が昼間よりも弱くなっているため、ぼんやりとした写真に仕上がってしまうためだと思われる。

もしそうであれば基礎講座の始まりの時間を11時または12時スタートにして、13時~14時頃から撮影時間に構成すべきだったこと。

一つは、今回使用した感光紙と現像液のセットを使用するのであれば、明暗の差が大きい(コントラストがある)被写体を選ぶことがポイントであったこと。

一つは、感光紙の取り付け・取り外し・現像液を付ける時、においてなるべく外の光を当てない工夫を考案すべきだったこと。例えば、暗い部屋で行ったり、黒の大き目のポリ袋を持たせて、その中で行うなど。

一つは、外箱と内箱の取り外しや取り付けがもっとスムーズにいけば、光にあてる時間も最小限に抑えることが出来たかもしれないこと。

もしかしたらまだ他にも原因が考えられるかもしれませんが、とりあえず、今回の検証で分かったことを以上とさせて頂きます。

今回の反省を生かし、必ず次回開催する時はこの検証実験の結果を反映させたいと思います。なんだか私自身の自由研究になったような気がしています。

ではまた!

【補足】

現像液と感光紙のセット

箱カメラのキット

レンズ

箱カメラの動画

※動画の中のコピーアートペーパーは廃番になっているようです。

もしどこかで入手可能でしたら教えて頂きたいです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

コメント

コメントを投稿